米粉ニュース

2025.11.14

試食やワークショップも!米粉の商品開発について学ぶ、考える、米粉カンファレンス2025-秋-を開催

米・米粉消費拡大推進プロジェクトによる「米粉カンファレンス2025-秋-」が2025年10月24日に開催。今回は“米粉の商品開発”をテーマに、試食やワークショップを盛り込み、来場者の皆さんとともに米粉の未来を考えました。

米粉コミュニケーションアイコンを活用し、発展する米粉の未来。

まず登壇したのは、米粉班長こと農林水産省農産局 穀物課 米流通調整官の齊官英雄さん。米コ塾のこれまでの取り組みを紹介し、「米コ塾の会員数は304社、402名。会員の皆さまからの様々な情報が盛り上げてくれています。今後も皆さまとともに、米粉の未来に向けて活動していけたらと」語りました。

また、司会からは8月にリリースした「米粉コミュニケーションアイコン」と米粉キャラクターの「こめりん(KOMERiN)」の紹介が行われました。ともに、米コ塾がデザイン・制作し、米コ塾会員の皆さまに、米コ塾公式ウェブサイトにて無料で配布されているものです。また、11月1日から開催されている「日本各地の米粉グルメを楽しむ!全国おでかけグルメフェア!」についてのお知らせもありました。

大学生が考える米粉の消費拡大。Z世代が持つ拡散力がカギ。

続いては、新潟大学経済学部でマーケティングを学ぶ石塚研究室の学生が登壇。新潟県農業総務課政策室から新潟大学社会連携推進機構を通じて石塚研究室に依頼された『食料自給率と米粉の普及についての広告戦略』(※)という受託研究に昨年から参加している3年生です。

(※)新潟県で2008年から「R10プロジェクト」を実施。同プロジェクトでは、食料需給率の向上を目的として小麦粉消費量の10%以上を米粉に置き換えることを目的とした取組。

まず、昨年の活動について発表したのが河上萌恵さん。「昨年の活動では、先輩方が『米粉にこいするチュロッキー“ここちゅ”』の商品開発をし、今年5月にローソンで販売できました。ビジュアル重視でバズり商品に敏感な女性をターゲットに、自然な拡散を促す狙いからかわいい見た目にこだわっています」と語ります。

「ここちゅは長期的な消費には繋がらなかったと考え、今年は長期的な認知と消費につなげたいと考えています」とは、中村江都さん。また、臼井一馬さんは、「流行の拡散人で、社会問題、環境問題に関心のあるZ世代をターゲットにマーケティングをしていきたい。Z世代の食行動はSNSきっかけが多いとデータがあるので、SNSを介して、米粉の消費を促したいと考えています」と話しました。また、最後には来場者の皆さんへ「ぜひ一緒に活動を」と声をかけ、意気込みをアピールしました。

米粉の利用拡大を目指したトークセッションとディスカッション。

今回、米粉の利用拡大の可能性について語ってくれたのは、パティスリー「モンサンクレール」のオーナーシェフパティシエで、日本を代表する世界的なパティシエ・辻󠄀口博啓シェフと、料理家で米粉専門家である高橋ヒロさん。

辻󠄀口シェフは、洋菓子用の米粉「リ・ファリーヌ」を群馬製粉株式会社と共同開発した経験もあります。「私の実家は和菓子屋で、米粉は親しみのある食材でした。そこで洋菓子にも使ってみようと考え、リ・ファリーヌの開発に携わることに。メレンゲととても相性がいいので、ダックワーズやシフォンケーキにおすすめです。米粉はグルテンにアレルギーがある方などにとって、食べられるだけでなく、製菓・製パン分野で働く場にもなる可能性を秘めた食材です」と語ります。高橋さんもリ・ファリーヌを使ってきたそうで「米粉を使っていると言われないとわからないほど、自然に使える米粉です。米粉の生産が増え、昨今では地産地消も可能になっています。そうやって米粉を選択するのも良いですよね」とアイデアを話してくれました。

続いては、2022年から米粉販売に注力している製菓・製パンのECサイト「cotta」から、エグゼクティブマネージャーの齋藤貴男さんも参加し、クロストークが始まりました。

まず、齋藤さんから「cotta」ユーザーである製菓・製パン・カフェなど1000軒へ行った調査について、その66%が米粉を利用していると紹介。「利用理由の多くはアレルギーやグルテンフリー対応だと思っていましたが、実は米粉の味わいや(食感などへの)メリットを求めて使っている人も多いということが分かりました。また、米粉の冷凍スイーツの需要も上がっていて、米粉を粉としてではなく、米粉の加工品を求める声もあるという結果になりました」。

その結果に対して高橋さんは、「以前は、米粉によって違いがあることも知らない人たちが多かったのに、それが認知されてきているのはすごいこと。また、冷凍加工品を求める声に関しては、冷凍の餃子のように米粉のパンなどを常に家に置いておきたい、という需要があるのかなと思います。今は、知識がついてきて、いい米粉もある。あとは、流通、加工。企業間で強みを生かし、コラボしていければ良いと思いますね」と分析。

辻󠄀口シェフは、パティスリーのオーナーならではの目線で考察していました。「(お店では)労働環境を整えるために、冷凍を使わざるを得ないことがあるのだと思います。現在は、冷凍にもさまざまな技術があり、レベルが向上しています。意識したいのは、おいしくないと売れないということで、おいしいものを出すということを研究しないと米粉は伸びていかないでしょう。米粉は使い方次第では、小麦よりもおいしいものが作れます」

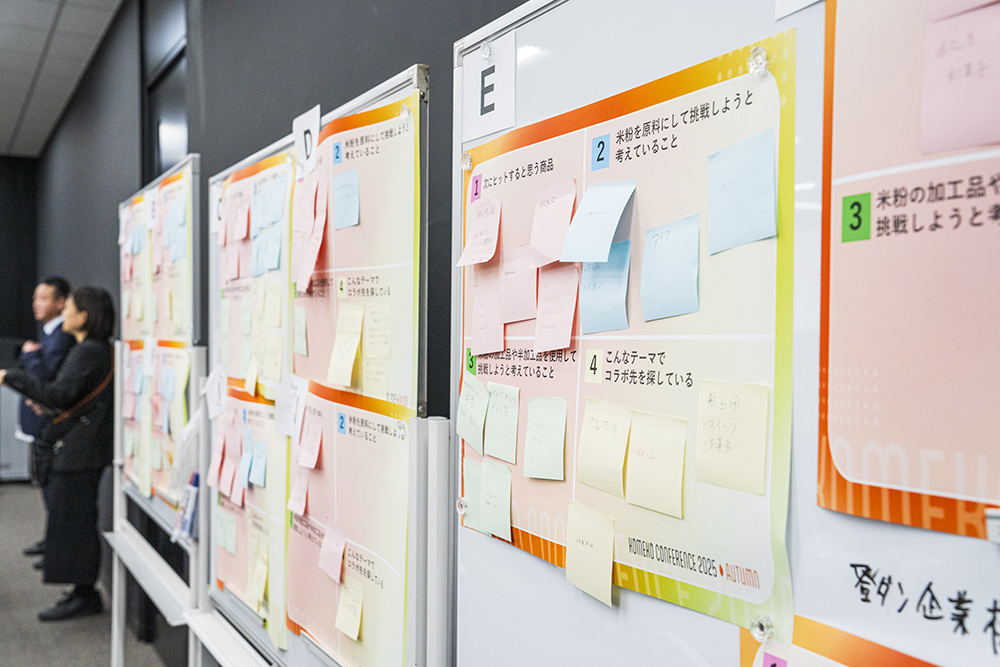

今回のカンファレンスでは、テーブルごとにグループを作り、来場者の皆さま同士でディスカッションをしていただきました。テーマは、「次にヒットすると思う商品」「米粉を原料にして挑戦しようと考えていること」「米粉の加工品や半加工品を用いて挑戦しようと考えていること」「こんなテーマでコラボ先を探している」の4つ。特に「次にヒットすると思う商品」についての話が盛り上がっていたようで、「玄米粉を使ったもの」「米粉を使った麺類」「冷凍や即席麺のようなもの」「米粉の冷凍のパイ生地が、良いものがなかなかないよね」など意見が多く集まりました。

それに対して辻󠄀口シェフは「健康志向から入って、おいしさを求めたら米粉はどんどん伸びそうですよね」と話します。また、「米粉の冷凍パイシートがあれば常備したいと思っている人は多いのでは?」と高橋さんは語りました。

グループごとにディスカッションは白熱し、短い時間でしたが意見・情報交換、交流の場所として有意義な時間になったようでした。

米粉利用の最前線とは?5つの企業がプレゼンテーション。

プレゼンテーションの最初に登壇したのは、「Sweetsさつき」オーナーシェフの小林雅之さん。身近な問題を解決することをコンセプトに、ケーキ作りの技術や知識がないなかで、お客さまの声に耳を傾け、それに対応する形で商品作りをしていったそう。「初めは普通の洋菓子店でしたが、オープンして2年目以降は、米粉100%のお菓子のみになりました。現在は6種の米粉を使用し、お菓子に合わせてブレンド。今度は、米粉でプリンを作り、台湾に進出できたら」と展望を語りました。

株式会社dreaminの代表取締役で米粉研究家のみやなりちあきさんは2025年9月に出版した著書『不調が消えて心と体が整う すごい米粉、米粉のノンオイルベーグル』を通して気付きがあったそう。「美容や健康という観点から本を手に取ってくれる方が多く、米粉はアレルギー対応という需要だけではないと感じました。弊社の米粉ベーグルは罪悪感なく健康的に糖質を取り入れることができるのが特徴。男性からも好評で、小麦粉アレルギーではない人食べてもらえるのが嬉しい」と話します。

愛媛県西条市にあるグルテンフリー焼き菓子専門店「にじとまめ。」の田中直子さんは、お店が誕生した経緯を紹介。「子育てをしながらパン作りが趣味になり、パン屋をオープンしましたが、小麦アレルギーを発症しました。なんとか続けていたものの、心機一転し米粉の焼き菓子店に。地元の高校生と活動するなかで『アレルギーがあっても食べ物に関する仕事がしたい』という声を聞きました。それに答えられるのが、米粉だと思います」。

「みたけ食品工業株式会社」は、2010年に米の製粉にも乗り出し家庭用、業務用と用途に応じたさまざまな商品を取り揃えています。企画統括室 広報担当の鈴木里沙子さんが紹介したのは、雑誌『オレンジページ』とコラボレーションし誕生した「大豆粉と米粉のパンミックス」です。「読者アンケートで日常的に作れるものが求められていると知り、商品と水、フライパンがあればできるミックス粉を作りました。お好み焼き粉も同時発売し、米粉市場のさらなる活性化を目指しています」(鈴木さん)。

昨年4月に福岡県北九州市にオープンした「kometora」からは、オーナーの藤永隆史さんが新商品で、米粉100%の「生米粉のシュークリーム」を手に登壇。「築炉事業を行ってきましたが、縁あって山口県でお米の栽培をスタート。自社製粉でひきたての生米粉を使った商品開発、販売を『kometora』で行なっています。あえて乾燥させずに製粉する、でんぷんの損傷率が低い米粉を“生米粉”と呼んでいます。この手法を他県にも広めて事業を拡大していきたいですね」と語りました。

登壇者の話を聞き、辻󠄀口シェフは「米粉のお菓子やパンを試食し、改めて米粉は可能性に満ちたものだと感じました。私は、能登半島の出身で、子どもの頃は畦道の中でやごを捕まえて遊んでいました。そういった原風景を残していくためにも、米粉(市場)をしっかり伸ばしていくことが大切だと感じました。皆さんのお話を聞いて、ことさら頑張っていきたいと思っています」と決意を新たにした様子でした。

「年々米粉に興味を持つ企業が増えていること、またおいしい商品が増えていることがすごいと感じました。また、新潟大学の学生のように、次世代の人たちが考えてくれているのも、とても期待できますね。流通が増えればより日常に取り入れやすくなると思うので、次はそこが課題かなと思います」とは高橋ヒロさん。

試食やワークショップなどを通じ、交流も生まれた今回。改めて米粉全体や、企業ごとの課題を共有することで、来場者の方々とともに米粉の未来を考え、歩むカンファレンスになりました。